中小企業の後継者不足が深刻化するなか、国内のM&A件数は年々増加しています。

しかし、地域や家業の現場では依然として「M&A=会社の売買」というイメージに抵抗を感じる経営者も少なくありません。

私たちオープンネーム事業承継「relay(リレイ)」(以下、relay)では、これまで社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネーム(実名開示)で行い、経営者が事業に込めてきた想いやストーリーに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募することで、従来のM&Aのイメージとは少し異なる、“共感”をベースにした新しい承継のかたちを提案してきました。

relayはこれまで「M&A」という言葉を積極的に使ってきませんでした。なぜあえてその選択をしたのかーーその背景と想いを、代表取締役の齋藤隆太が語ります。

株式会社ライトライト 代表取締役:齋藤 隆太

宮崎県出身。2008年株式会社サーチフィールド創業時に取締役として参画。2012年「地域×クラウドファンディング FAAVO(ファーボ)」立ち上げ。責任者として全国100以上の地域で自治体、金融機関、大学、企業やNPOと協業しながら、クラウドファンディングネットワークを構築。2018年CAMPFIREに事業譲渡し移籍。2019年同社執行役員を経て退職、2020年株式会社ライトライト設立。

事業承継を掲げ、M&Aを用いない理由

齋藤:2007年に放送されたドラマ『ハゲタカ』が話題となったこともあり、日本では「M&A」という言葉が“強者が弱者を飲み込む弱肉強食のビジネス”を連想させるようになってしまいました。

近年は「M&A」という言葉への心理的抵抗感は和らぎつつある、というデータ(※1)も出ています。しかし、特に地方においては依然として「M&A=ハゲタカ」のイメージを抱く事業者が少なくありません。法人同士の企業買収ならまだしも、ご高齢の経営者が長年大切にしてきた事業を譲り渡す事業承継の現場において、「M&A」という言葉が持つ響きに抵抗を感じるのは自然なことだと思います。

だからこそ私たちは、あえて「M&A」という言葉を使わず「事業承継」と呼ぶことを大切にしています。譲り手の気持ちに寄り添い、想いを尊重する姿勢を込めて「事業承継」という言葉に統一しているのです。

relayで事業承継、跡継ぎ募集をされる方が抱くM&Aに対する状況

ーーまだまだ一般的には「M&A=会社の売買」というイメージが強いと思いますが、地域の小規模事業者・個人事業者の事業承継の現場では、どのような違いやギャップを感じていますか?

齋藤:relayで事業承継を希望される事業者の多くは、従来のM&Aで見られる「売り手は高く売りたい」「買い手は安く買いたい」というメカニズムに当てはまることが少ないように感じています。

そもそもM&Aは「Marge(合併)とAcquisition(買収)」の略であり、大きな企業が小さな企業を吸収するイメージを持ちやすい言葉です。一方で「事業承継」は文字通り、事業を“承り、引き継ぐ”こと。譲る側と継ぐ側が対等である印象を受けませんか?

実際にrelayの現場でも、譲り手が重視するのは金額よりも「人柄」です。最も高い提示額ではなく「どんな人に託したいか」が判断基準になるのはM&Aの現場とちょっと違って面白いですよね。

例えば、宮崎県宮崎市で90年以上続いた老舗のパン屋「ミカエル堂」は、学校給食でも親しまれてきたことから、廃業のニュースは県内で大きな話題となりました。relay掲載初日から数多くの問い合わせがあり、大手食品メーカーからの声もありましたが、最終的に事業を引き継いだのは宮崎出身の女性経営者でした。理由を尋ねると「一番本気度や情熱を感じたから」とのことでした。

M&Aという言葉は、どこか人の心情や機微とは無縁のシステマチックでドライな印象を与えがちです。しかし実際の事業承継の現場は、人の心情や想いが大きく影響する、とても人間的でウェットな世界です。

どちらが良い悪いではありませんが、同じ「事業の引き継ぎ」であっても、M&Aと事業承継は受け取られ方が大きく異なる。だからこそ文脈に応じて言葉を使い分けることが大切だと感じています。

relayが提供する選択肢とM&Aの関係性

ーーrelayの“オープンネーム事業承継”は、M&Aの枠組みの中ではどのように位置づけられると考えていますか?

齋藤:私たちは、relayを「M&Aの最後のセーフティーネット」として位置づけています。

既存のM&A仲介業や、ノンネーム型のM&Aプラットフォームでは、財務的な魅力に乏しい案件はどうしても滞留してしまう傾向があります。M&A仲介事業者のみなさまやノンネーム型のM&Aプラットフォーマーの方々ともよく話しますが、「この案件の背景や想いをもっと知ってもらえれば、きっと承継希望者が現れるはず」という案件は実は数多く存在します。

たとえば、経営者が若返り、DXを進めれば生産性が上がる事業や、ECやSNSを活用すればさらに売上が伸びるポテンシャルを持つ事業など、M&Aの現場の担当者ももどかしく感じる案件は少なくありません。そこでrelayでは、オープンネームで経営者の想いや事業の魅力を定性的に伝えることで、価値を「見える化」し、後継者との出会いを生み出しています。

実際、ノンネーム型プラットフォームに5年掲載しても全く動きがなかった事業者が、relayに掲載後わずか半年で後継者が決まったという事例も生まれています。

このように、オープンネーム事業承継「relay(リレイ)」は、望まない廃業を一つでも減らすために、M&Aの枠組みの最後のセーフティーネットとして機能していきたいと考えています。

後継者を探す経営者の気持ち

ーーM&Aという言葉に抵抗感を抱く経営者も多いと聞きます。その点において、relayならではの支援の仕方や大切にしている姿勢を教えてください。

齋藤:私たちが忘れてはいけないのは、M&Aや後継者探しは、ほとんどの事業者にとって「一生に一度の経験」だということです。担当者から見れば全国に数十件の案件があるかもしれませんが、事業者にとっては、たった一人の担当者です。その一回きりの決断に誠心誠意寄り添うということは、サービスとしても最も大切にしている価値観のひとつです。

一方で、少し逆説的ですが「少しだけ背中を押すこと」も意識しています。実はM&Aや事業承継の業界では、事業を売りたい譲り手より、事業を引き継ぎたい継ぎ手候補の方が圧倒的に多いというデータがあります。relayでも1案件あたり数十件の応募をいただくことも珍しくありません。

そのため譲り手は、どんなに良い候補者に出会っても「もっと良い人が現れるかも」と思いとどまってしまうことがあります。その結果、せっかくの機会を逃し、確度の高い応募者ともタイミングが合わなくなり、最終的に廃業に至ってしまったケースもありました。

決して、事業者のご意向に沿わない強引な提案は行いませんが、迷う事業者の背中をそっと押すこともまた大切な支援だと考えています。その役割を果たせたとき、事業者から深く感謝の言葉をいただくこともあり、大きなやりがいを感じています。

relayが担う、事業承継、M&Aのこれから

ーー今後M&Aの件数はさらに増えていくと予測されています。そのなかでrelayが担っていきたい役割、描いている未来像についてお聞かせください。

齋藤:私たちが目指しているのは、M&Aや事業承継が「どの規模の事業者にとっても当たり前の選択肢」になり、さらに「当たり前にオープンに議論される社会」をつくることです。

これまでM&Aや事業承継は秘匿性が高く、クローズドな情報のやり取りが当たり前とされてきました。2020年にrelayを立ち上げ、事業者をオープンにして後継者を公募する取り組みを広げてきたのは、その当たり前を変えるためです。今後は地域社会のなかで「次世代に事業を残してほしい」という会話が自然に聞こえてくるような、業界自体のオープン化が大切です。

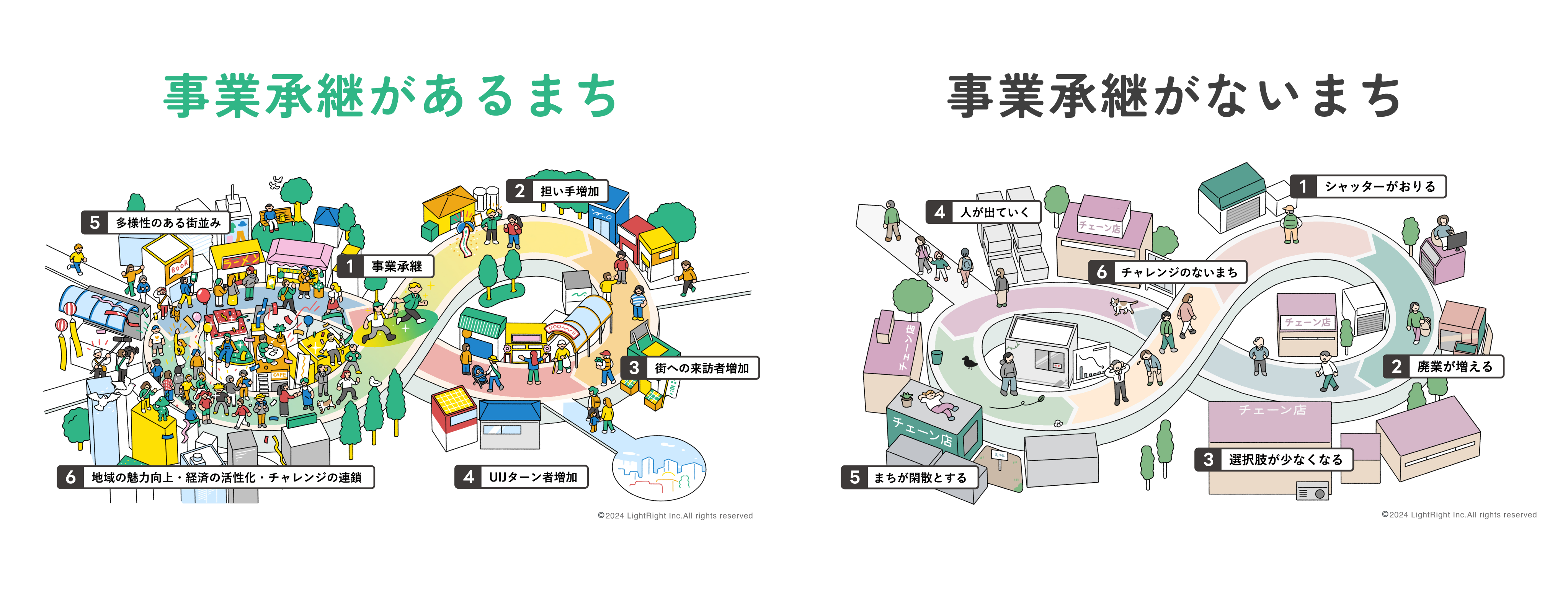

実際、中小企業庁のデータ(※2)では、廃業理由の約7割が「自分の代で閉めようと思っていた」「事業に将来性がない」というものでした。これは事業承継自体がセンシティブな内容として扱われすぎ、事業者本人も支援機関も気軽に話題に出せなかったことに起因しているのではないでしょうか。

十分な議論を経ないまま、オーナーシップを持った事業者の一存で決断がなされ、結果的に町を彩る事業者が姿を消しているのです。これはまさに、M&A、事業承継が“タブー視”されてきた社会の空気感が生み出したしわ寄せだと考えています。

私たちrelayは、このような閉塞感を打破し、M&Aや事業承継をオープンに話せることこそが、多様な地域社会を維持する力になると信じています。地域社会における小規模事業者の事業承継は、経済規模だけ見れば小さな出来事かもしれません。しかし、長年の歴史を持つ事業が新しい後継者の手で生まれ変わり、再び地域で息を吹き返す。そのプロセス自体が地域へ大きく波及効果をもたらし、地域社会の多様性を維持する一つのきっかけとなっていると確信しています。

relayはこれからも、M&A・事業承継を「もっとオープンに、もっと新しく」し、地域社会に大きな価値を提供できるようこれからも邁進していきます。

※1:中小企業庁『事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について』p.38(2024年 中小企業の事業承継・M&Aに関する検討会 第1回・配布資料)

※2:中小企業庁『事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について』p.30(2024年 中小企業の事業承継・M&Aに関する検討会 第1回・配布資料)